诺奖得主揭晓!她帮助世界打败新冠病毒,不顾冷落坚持研究mRNA ,但那一刻她哭了

纽约时报报道了刚刚获得诺贝尔医学奖的匈牙利移民科学家卡里科博士的故事,多年来她专注于mRNA,很长时间被认为是异想天开,得不到资助,收入很低,在各个实验室里求收留,但是她的坚持,最终为新冠疫苗研发成功奠定了基础。

她在匈牙利长大,屠夫的女儿。

她从小决定要成为一名科学家,尽管一个科学家都没见过。20多岁的时候,她搬到了美国,几十年来一直没有找到一个固定职位,在学术界边缘徘徊。

同事们都称她为凯特。现在,66岁的卡塔林·卡里科(Katalin Kariko),成了Covid-19疫苗开发的英雄。她与宾夕法尼亚大学的韦斯曼(Drew Weissman)博士密切合作,为辉瑞和Moderna公司的疫苗研发成功奠定了基础。

周一,他们因自己的研究成果共同被授予诺贝尔医学奖。

在整个职业生涯中,卡里科博士一直专注研究mRNA。这是一种携带DNA指令到每个细胞蛋白质制造机制的基因脚本。她确信,mRNA可以用来指导细胞制造它们自己的药物,包括疫苗。

多年来,她在宾夕法尼亚大学的职业生涯一直不稳定,从一个实验室转到另一个实验室,只能一次又一次请求其他资深科学家接纳她。

卡里科博士每年的收入,从未超过6万美元。

所有人都说卡里科博士热情而专一,整个人都是为“工作台”而活,这是指她工作的实验室。

博士不太在乎名声。在最近的一次采访中,她耸了耸肩说,“工作在那里,科学是最好的,谁还在乎出名啊。”

美国国家过敏和传染病研究所主任福奇博士了解卡里科博士的工作,他说,“从积极的意义上说,她对mRNA的概念有点迷”。#新冠疫情#

卡里科博士在学术界挣扎求生,这种经历对科学家们来说并不陌生。她需要有更多的资助,才能去追求那些看似疯狂和离奇的想法。

虽然有很多平凡的项目也能得到大笔资金,但是她并没有。

“当你的想法与认为传统智慧相悖时,就很难突破,”与卡里科共事的神经外科医生兰格博士说。

确实,卡里科博士现在显得越来越有先见之明,但是很长时间以来,她关于mRNA的想法绝对是非正统的。

“这将是一场变革,”福奇博士在谈到mRNA研究时说。“已经为Covid-19以及其他疫苗带来了转变。还有艾滋病领域的研究人员已经很兴奋了,还有流感、疟疾。”

“我感觉自己像个神”

卡里科博士几乎每天都是在实验室里度过的。

“你不是去上班,而是去找乐子,”她丈夫贝拉·弗兰西亚是公寓大楼的经理,每当她在晚上和周末赶回办公室时,他都会这样对她说。

他算过,无穷无尽的工作日意味着她每小时只能挣一美元左右。

对许多科学家来说,新发现之后就会有赚钱、成立公司和申请专利的计划。但对卡里科博士来说不是。

“这是她最想不到的事,”兰格博士说。

卡里科博士在匈牙利小镇基苏伊斯扎拉斯(Kisujszallas)长大,在塞格德大学获得博士学位,并在这个大学的生物研究中心做博士后研究员。

1985年,当大学的研究项目耗尽资金时,卡里科博士和丈夫,以及两岁的女儿苏珊搬到了费城,在坦普尔大学做博士后。

因为匈牙利政府只允许他们携带100美元出境,所以她和丈夫在苏珊的泰迪熊身上缝进去900英镑(约合现在的1246美元)。长大后,苏珊成为了两届奥运会划艇金牌得主。

卡里科博士刚开始研究的时候,mRNA还处在初期研究阶段,就算是要完成一个最基本的任务,如果不是不可能,那也是非常困难的。

如何在实验室中制造RNA分子?如何将mRNA导入人体细胞呢?

1989年,她在宾夕法尼亚大学的心脏病专家巴纳森博士手下找到了一份工作,很低级别,研究助理教授,基本上没有可能成为永久教授。

她本应该得到资助,但是最后也没有拿到。

她和巴纳森博士计划将mRNA插入细胞,诱导它们产生新的蛋白质。在第一个实验中,他们想用这个策略,指导细胞制造一种叫做尿激酶受体的蛋白质。

如果实验成功,他们就能检测到带有放射性分子的新蛋白质,这些放射性分子会被吸引到受体上。

“大多数人都在嘲笑我们,”巴内森博士说。

成事在人,谋事在天。最终有一天,在狭长的大厅尽头的狭小房间里,两位科学家在点阵打印机前徘徊。追踪放射性分子的伽马计数器被连接到打印机上,开始吐出数据。

探测器发现了原本不可能产生蛋白质的细胞产生的新蛋白质,这表明mRNA可以指导各种细胞随意制造任何蛋白质。

“那会我感觉自己像个神,”卡里科博士回忆说。

她和巴内森博士有很多想法。也许他们可以用mRNA改善心脏搭桥手术的血管,也许他们可以用这个方法来延长人类细胞的寿命。

但巴纳森博士很快就离开了大学,接受了一家生物技术公司的职位。结果,卡里科博士变成没有实验室、也没有资金支持的研究者。

只有找到另一个实验室,她才能留在宾州大学。

“他们以为我会辞职,”卡里科博士说。大学对低级别的博士只会在有限的时间内提供一点支持。

兰格博士说,“如果找不到资助,就会让他们离开”,可卡里科博士“不是能拿到很多资助的人,那时mRNA更多的是只是一个想法”。

兰格博士认识卡里科,还是在担任住院医师的时候,当时卡里科在巴纳森医生的实验室工作。兰格博士替她说情,希望神经外科的负责人给卡里科博士的研究一个机会。

“他救了我,”卡里科说。

兰格博士的想法正好相反,他认为是卡里科博士把他从一种会让所有科学家都完蛋的想法中拯救了出来。

和她一起工作后,他明白真正理解科学的关键之一,是设计好的实验,那种总是告诉你一些事情的实验,即使是一些你不想听到的事儿。

他了解到,关键的数据往往来自对照组,实验的一部分,涉及一种用于比较的虚假物质。

兰格说,“科学家在查看数据时,会有一种倾向,试图验证自己的想法。最好的科学家试图证明他们自己是错的。凯特的天才之处在于,她愿意接受失败并不断尝试,而且她能够回答人们提出的不太聪明的问题。”

兰格博士希望用mRNA治疗脑外科手术后出现血栓的患者,这些血栓通常会导致中风。他的想法是让血管中的细胞产生一氧化氮,这会扩张血管,但半衰期只有几毫秒,所以医生不能直接给病人注射。

在研究中风的分离血管上,他和卡里科博士试验了mRNA,失败了。

他们吃力地穿过雪地,来到纽约州布法罗市的一个实验室里,用容易中风的兔子做实验,又失败了。

然后兰格博士离开了大学,系主任说自己也要离开了。

卡里科博士又一次没了实验室,没了研究经费。

在复印机旁的偶然会面改变了卡里科的命运,韦斯曼博士碰巧经过,两个人聊了起来。

卡里科博士回忆说,“我说自己是一名RNA科学家,可以用mRNA制造任何东西。”

韦斯曼正好想制造一种对抗艾滋病毒的疫苗。

卡里科说,“我说,喔,是的,是的,我能做。”

实际上,她挺心虚的,当时对mRNA的研究正停滞不前。卡里科博士可以制造mRNA分子,告诉培养皿中的细胞制造她选择的蛋白质。但是这种mRNA在活老鼠体内却不起作用。

“没人知道原因,”韦斯曼说。“我们只知道老鼠生病了。它们的毛弄皱了,弓起身子,停止进食,停止奔跑。”

原来,免疫系统通过检测入侵微生物的mRNA来识别它们,并产生炎症反应。科学家们的mRNA注射进去,免疫系统觉得像是病原体来入侵了。

但这个答案带来了另一个问题,为什么每个人体内的每个细胞都会制造mRNA,而免疫系统对此视而不见。

卡里科博士想知道啥原因,“为什么我制造的mRNA显得这么扎眼呢?”

实验的对照最终提供了线索。两位博士注意到,他们的mRNA引起了免疫过度反应。但是控制分子,另一种人体RNA,所谓的转移RNA,或tRNA就很幸运。tRNA中一种叫做伪尿嘧啶的分子,能帮助从疫反应的打压中逃脱。

事实证明,自然产生的人类mRNA也含有这种分子。

将这种分子添加到他们制造的mRNA上,效果也一样,而且还让mRNA变得更强壮了,打了鸡血一般,引导每个细胞合成10倍的mRNA的蛋白质。

在mRNA中加入伪尿嘧啶,可以保护免受人体免疫系统的伤害,虽然是在基础科学实验中发现的一个小点,却具有令人兴奋的应用。这意味着mRNA可以在不引起免疫系统攻击的情况下,改变细胞的功能。

韦斯曼说,“我们俩都开始写信要资助,最终没得到多少。人们对mRNA不感兴趣。审核拨款的人说,mRNA不会是一种很好的治疗方法,所以别找麻烦了。”

主流科学期刊也拒绝了他们的研究。这项研究最终发表在了《免疫》(Immunity)上,几乎没有引起注意。

两位博士随后展示了他们可以诱导动物的体内——是一只猴子,产生他们选择的蛋白质。在这个案例中,他们给猴子注射了促红细胞生成素的mRNA,刺激身体产生红细胞的蛋白质,结果猴子的红细胞数量激增。

科学家们认为,同样的方法也可以用来促使身体制造任何蛋白质药物,如胰岛素、其他激素或一些新的糖尿病药物。至关重要的是,mRNA还可以用来制造闻所未闻的疫苗。

因为医生无需将病毒的一部分注射到体内,只需注射mRNA,就会让细胞只制造出人们需的的病毒那一部分。

韦斯曼说,“我们与制药公司和风险投资家都聊了,没人在乎。我们喊啊喊啊,没人听。”

不过,最终有两家生物技术公司注意到了这项研究:美国的Moderna和德国的BioNTech。辉瑞的疫苗是与BioNTech合作的,现在这两家公司为韦斯曼博士的实验室提供资金。

“喔,管用”

不久,一种mRNA流感疫苗的临床试验开始进行,人们还在努力研制针对巨细胞病毒和寨卡病毒等病毒的新疫苗,然后是冠状病毒。

研究人员20年前就知道,任何冠状病毒的关键特征,都是位于表面的刺突蛋白,这使病毒能够将自己注射到人类细胞中,这就是mRNA疫苗的靶点。

中国科学家公布了2020年1月在武汉肆虐的病毒基因序列,各地的研究人员都开始疯狂工作。BioNTech在数小时内设计出了mRNA疫苗,Moderna只用了两天时间就完成了设计。

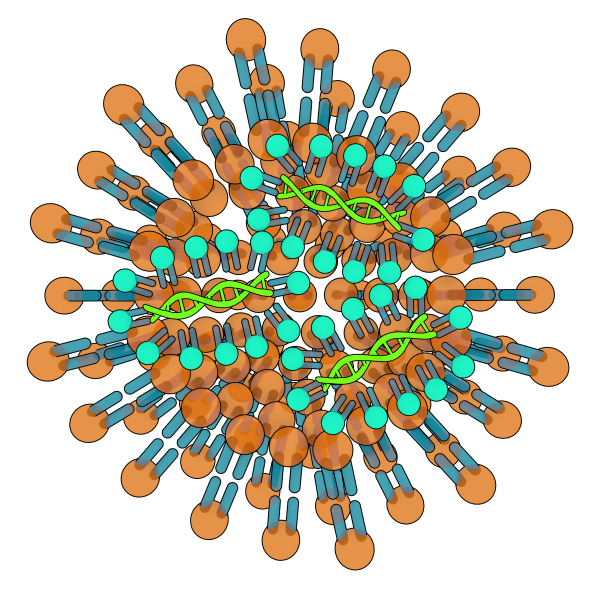

这两种疫苗的思路,都是将mRNA引入人体内,简单地指导人类细胞产生新冠病毒的刺突蛋白。免疫系统会发现这种蛋白质,将其视为外来物种,提前学会在新冠病毒出现在体内时攻击它。

然而,疫苗需要一个脂质泡来包住mRNA,并将其带到要进入的细胞中。得益于加拿大列颠哥伦比亚大学的皮特·卡利斯在内的多位科学家长达25年的研究成果,这款为mRNA 量身打造的运载工具很快问世。

科学家们还需要从中国研究人员提供的大量基因数据中,分离出病毒的刺突蛋白。美国国立卫生研究院的巴尼·格雷厄姆博士和德克萨斯大学奥斯汀分校的杰森·麦克莱伦博士,很快就解决了这个问题。

11月8日,辉瑞-BioNTech研究的第一个结果出来了,显示mRNA疫苗对新病毒具有强大的免疫力。

听到消息,卡里科博士转向她的丈夫说,“嘿,管用吧,我就知道。”

为了庆祝,她一个人吃了一整盒巧克力花生。

韦斯曼则和家人一起庆祝,从一家意大利餐厅叫了外卖,他说配了红酒。

在内心深处,他感到一种敬畏。韦斯曼博士说,“我的梦想一直是在实验室里,研发出一些能帮助人类的东西,我已经满足了我的人生梦想。”

卡里科博士和韦斯曼博士于2020年12月18日在宾夕法尼亚大学接种了疫苗,接种现场记者们蜂拥而至,变成了一场新闻发布会。

当镜头闪动时,卡里科博士开始一反常态地感到不太自然。一位高级管理人员告诉准备打针的医生和护士,研究疫苗的科学家就在这里,大家都开始鼓掌。

卡里科博士哭了。

兰格说,对科学家和整个世界来说,事情本来可以发展得如此不同。

“可能有很多像她一样失败的人,”他说。

交易商排行

更多- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管92.42

- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管88.26

- 监管中axi15-20年 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 新西兰监管82.80

- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87

- 监管中Moneta Markets亿汇澳大利亚| 2-5年| 零售外汇牌照80.52

- 监管中GTCFX10-15年 | 阿联酋监管 | 毛里求斯监管 | 瓦努阿图监管69.35

- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.81

- 监管中金点国际集团 GD International Group澳大利亚| 1-2年86.64

- 监管中VSTAR塞浦路斯监管| 直通牌照(STP)80.00

- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管91.56